Adaptation du droit français à la Directive Européenne sur l’efficacité énergétique

De nouvelles obligations de réduction de consommation d’énergie, d’analyse et de reporting des consommations d’énergie, dans plusieurs types de bâtiments et de secteurs économiques

Publi-Information

Le 2 mai 2025 est paru au Journal officiel, le texte de la Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Cette nouvelle loi comporte 59 pages. Elle adapte le droit français à la DIRECTIVE (UE) 2023/1791 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023, relative à l’efficacité énergétique. La loi commence par des modifications du :

– Code Monétaire et Financier,

– Code des Assurances,

– Code du Commerce,

– Code de la Mutualité,

– Code de l’Environnement, du Droit de la Commande Publique, …

Les plus gros consommateurs, ceux dont la consommation annuelle dépasse 2,75 GWh ou 23,6 GWh, sont soumis à de nouvelles analyses et reporting. © PP

Droit de l’Énergie : les agrégateurs et le marché de l’électricité

Pour nous, les choses sérieuses commencent page 32, dans l’article 17 du Titre II de la loi, Chapitre Ier, "Dispositions en matière de droit de l’énergie". Pour l’essentiel, l’article 17 de ces nouvelles dispositions renforce le rôle de la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) et consacre le rôle des agrégateurs qui sont définis comme suit : "L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité. Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client".

Puis les "Dispositions communes" définissent le marché de l’électricité – "les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, pour les capacités, pour l’équilibrage et pour les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour" –, les entreprises d’électricité – "toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals" – et les acteurs du marché de l’électricité : "les entreprises d’électricité et toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité". Ces dispositions communes consacrent également la possibilité pour les consommateurs finals de se grouper pour les achats et de "participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur".

Les bâtiments publics doivent désormais économiser 1,9 % de leur consommation d’énergie chaque année. En 2023, la consommation d’énergie dans le tertiaire a baissé de 7,8 % par rapport à 2022. Mais les prix de l’énergie pour les clients finals en tertiaire ont augmenté de 49,2 % et atteignent en moyenne 173 €/MWh. Ce qui fournit une incitation importante en faveur des économies d’énergie. © PP

Économies d’énergie dans les bâtiments publics

Page 40 de la nouvelle loi, le Chapitre V du Titre III pose de nouvelles obligations pour les bâtiments publics.

Pour commencer, les organismes publics sont ainsi définis : l’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, plus les entités privées ou publiques créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial (la Sécurité Sociale, par exemple), majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et dont plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements.

Ensuite vient l’objectif : "chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021". 1,9 % c’est peu, mais c’est chaque année et la nouvelle loi ne fixe pas de nombre d’années limite. Il y a toutefois deux exceptions dans ce calendrier :

– les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, leurs groupements de moins de 50 000 habitants et leurs établissements publics sont exemptés de cette obligation jusqu’au 31 décembre 2026 ;

– Les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, leurs groupements de moins de 5 000 habitants et leurs établissements publics sont exemptés de cette obligation jusqu’au 31 décembre 2029.

La dépense nationale en énergie (hors hauts-fourneaux) s’élève à 227,9 Md€ en 2023. Après une augmentation importante en 2022 (+ 18,4 % en euros constants) causée par la flambée des prix de l’énergie, elle est quasi stable en 2023 (+ 0,9 %) mais avec des résultats très contrastés selon les secteurs. Les dépenses augmentent particulièrement dans le tertiaire (+ 30,1 % pour une baisse de la consommation de 7,8 %) et l’industrie (+ 6,0 % pour - 6,6 % de consommation) à cause d’une forte augmentation des prix de l’électricité et du gaz. © PP

Rénovation des bâtiments publics

Deuxième obligation, qui ne s’applique pas aux logements : chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics ci-dessus est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Ou bien l’objectif est réputé atteint, si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

Un décret à venir doit préciser à quel service de l’État ou à quel organisme les organismes publics doivent transmettre tous les deux ans les données relatives à la rénovation annuelle de leurs bâtiments, ainsi que les modalités de transmission de ces données et les caractéristiques des bâtiments pouvant échapper à ces obligations (sans doute un sous-ensemble des bâtiments historiques ?). Le Chapitre III se termine par cette phrase : "les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission".

Perméabilité des parkings

Pour les mêmes bâtiments publics, l’article 24 page 37 indique "les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments … doivent également … intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation". Il précise même : "lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation".

Les CEE disparaissent pour les équipements utilisant des énergies fossiles

Page 39, l’article 25 écarte les équipements utilisant des énergies fossiles du bénéfice des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) et indique que pour "les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie comprenant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint. Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret."

De nouvelles obligations pour les gros consommateurs

Page 39, toujours l’article 25 introduit de nouvelles obligations pour les gros consommateurs d’énergie. Notamment, les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues non seulement de mettre en œuvre un système de management de l’énergie (lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh), mais aussi de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est ≥ 2,75 GWh et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

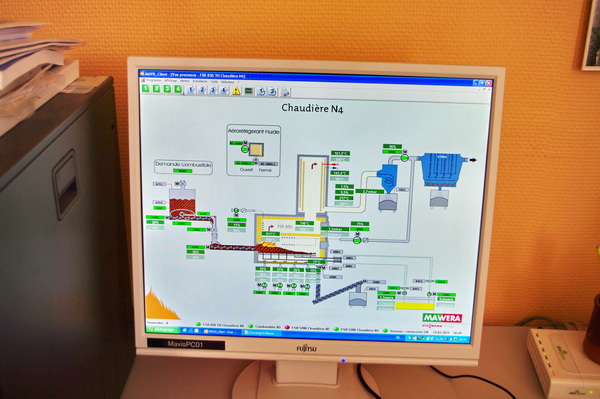

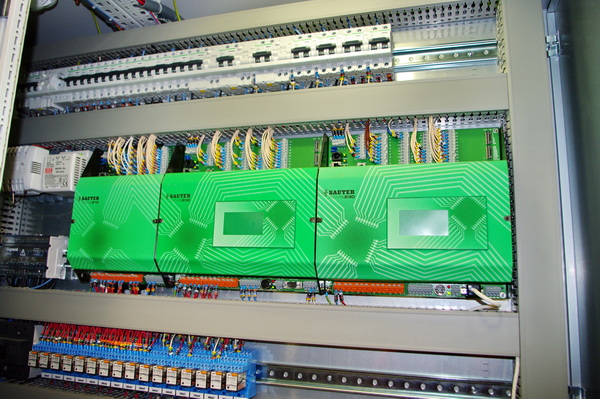

Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. © PP

L’audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Les personnes morales soumises ces obligations élaborent un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie. Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure, dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans, est justifiée dans le plan d’action.

Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi. Les personnes morales concernées transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter, soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit. Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques. Bref, il s’agit de mieux connaître le détail des consommations des plus gros consommateurs d’énergie en France.

Les centres de données dont la puissance ≥ 1MW, valorisent la chaleur fatale qu’ils produisent, selon les modalités d’un décret en Conseil d’État encore à paraître. © PP

Les centres de données sont concernés aussi

Page 42, les centres de données, définis comme "une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes", sont désormais obligés de transmettre les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur exploitation, si leur puissance ≥ 500 kW, à une plateforme européenne. L’autorité administrative peut mettre un centre de données en demeure de respecter ces nouvelles exigences et leur accorder un délai d’un an au maximum pour le faire. Si le centre de données ne s’exécute pas dans le délai prévu, il peut se voir infliger une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50 000 euros.

Puis, les articles 22 à 33 portent sur les transports et notamment sur la durée des concessions d’aéroports, l’emploi des carburants d’aviation alternatifs, tandis que les derniers articles de la loi, jusqu’à l’article 39, traitent des modifications du Code de la Santé et que les articles 40 et 41 traitent du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Toutes ces dispositions vont créer de l'activité, d'abord pour les bureaux d'études, puis pour les entreprises, les fabricants et les distributeurs de matériels.

Cette nouvelle loi ne règle pas tous les problèmes d’adaptation des règles françaises au droit européen dans le monde de l’énergie et du bâtiment. Il faut encore aménager la RE2020 pour répondre aux dispositions de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) qui a été modifié par la Directive 2024/1275 en 2024. Les adaptations de la RE2020 sont attendues pour juin ou juillet 2025. © PP

L'auteur de cet article