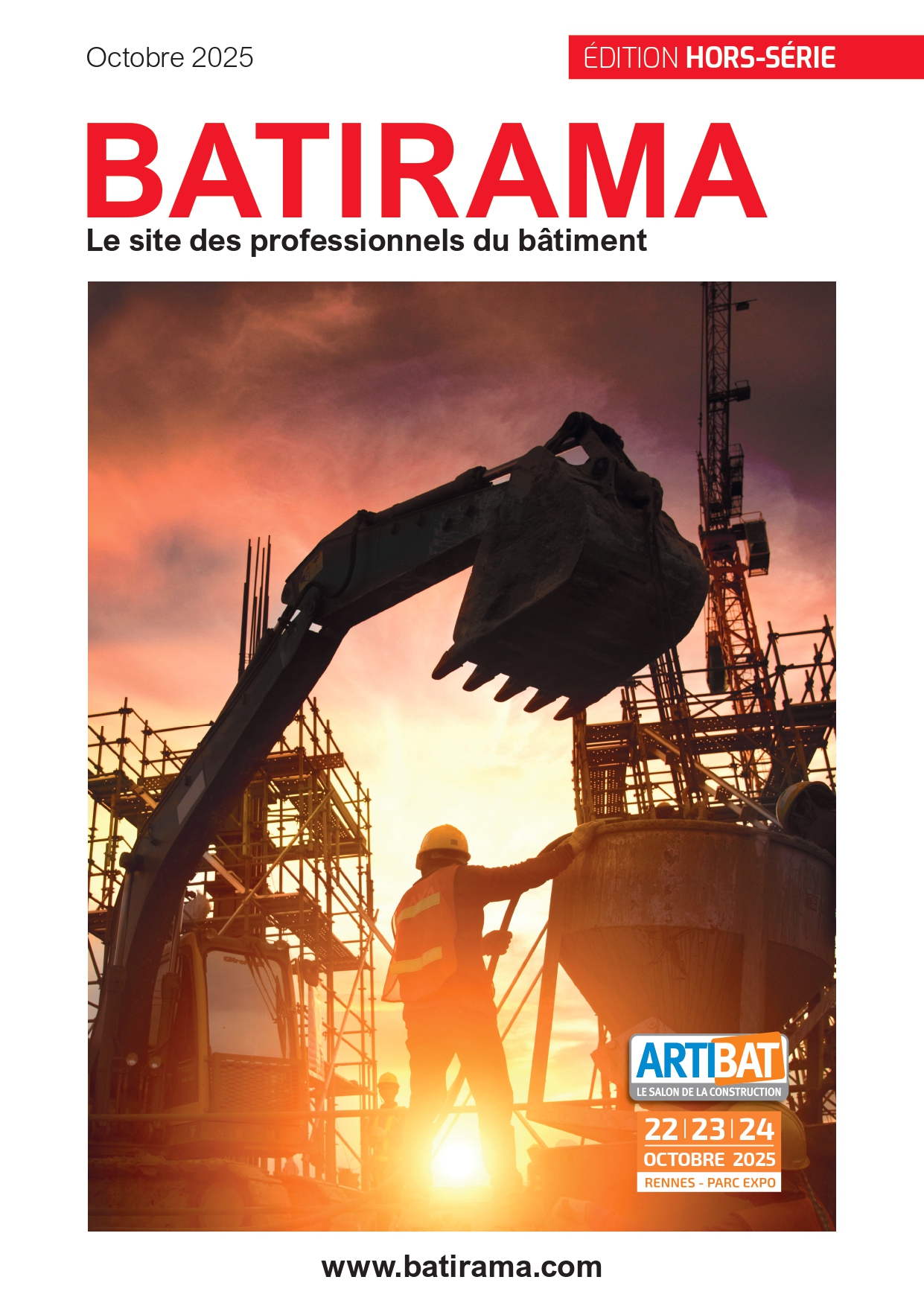

À Nantes, le plus important chantier hospitalier d’Europe s'intègre dans la ville

Plus important chantier hospitalier d’Europe, le futur hôpital de Nantes en construction sur l’île au centre de la ville occupera plus de 10 ha et compte 13 pavillons, avec des bâtiments donnant directement sur la Loire.

Publi-Information

Plus important chantier hospitalier d’Europe, le futur hôpital de Nantes en construction sur l’île au centre de la ville occupera plus de 10 ha et compte 13 pavillons. Les bâtiments côté sud donneront directement sur la Loire. Une perspective qui a plu au jury du concours, un gage de guérison pour les patients et une gageure pour le façadier.

Ce nouveau CHU sera livré en 2027.

Construit sur un foncier de plus de 10 ha sur l’Île de Nantes, le futur CHU de Nantes adopte le concept de quartier de ville. Les pavillons d’accueil des patients sont positionnés au sud. © CHU Nantes / © Bernard Reinteau

De la démesure avant tout

Le nouvel hôpital de Nantes en construction sur l’île de Nantes, à l’emplacement de l’ancien marché d’intérêt national (MIN) et de l’ex-usine Beghin-Say montre à la fois une démesure et les nouveaux concepts pour de type de lieu. À noter qu’il rassemble trois établissements : l’hôpital Laennec (actuel CHU), l’hôpital "Mère et Enfant", et l’Hôtel-Dieu.

La démesure tient à sa dimension. Sur 10,1 ha de foncier, ce nouveau site comptera 13 immeubles qui développeront 220 000 m2 de plancher. Au centre, un immense bâtiment de 200 m de long rassemblera 57 blocs opératoires. Tout autour, reliées par une rue intérieure et vingt passerelles, sont disposées les autres fonctions :

– au sud, côté Loire (quai Wilson), quatre immeubles accueilleront les patients hospitalisés (1 743 lits dont 90 % en chambres individuelles), des locaux de consultations et d’exploration fonctionnelles ;

– Au nord, les urgences (avec un héliport en terrasse à trois emplacements), un nouvel institut de recherche en santé (dit IRS 2020), ainsi que les locaux logistiques et techniques ;

– À l’est, le nouveau pôle "Femme-Mère-Adolescent" ;

– Et à l’ouest, l’accueil du site à proximité des grandes voies de circulation et la restauration.

Le futur CHU de Nantes permet une communication entre bâtiment par une rue en rez-de-chaussée et une vingtaine de passerelles entre pavillon. Selon Steven Ware, d'Art & Build, co-concepteur du nouvel hôpital de Nantes, "nous sommes toujours en chantier, et je suis heureux de constater qu’en ce moment où travaillent ensemble les façadiers et les verriers qui ferment les passerelles, dans les rues intérieures, il n’y a pas deux passages identiques, que ce soit en largeur, en hauteur… J’étais inquiet de voir si c’était trop sombre, si on percevait le ciel, le soleil… Mais ça marche. On se sent dans une ville." © Bernard Reinteau

Compte tenu de l’emplacement près du lit du fleuve, un seul niveau de parking en sous-sol, de 1 200 places, a été aménagé, et il donne accès à tous les bâtiments. Le budget initial alloué est de 1,25 Mds€.

L’innovation conceptuelle tient à la rupture avec les types classiques de construction des immeubles hospitaliers (en tour, en gaufre, en peigne ou en pavillon) pour adopter une solution mixte avec une disposition urbaine – ce nouvel hôpital formera un immense quartier –, en pavillon et blocs avec patio central (rappelant le modèle "gaufre"). Ce que Steven Ware, co-concepteur du projet au sein du cabinet d’architecture Art & Build résume par "urbain et humain", notamment avec ses places et ses "percées visuelles".

Steven Ware, architecte au cabinet Art & Build, co-concepteur du nouvel hôpital de Nantes. © Bernard Reinteau

Une façade VEC respirante sur mesure

Une paroi ensoleillée, ouverte et ventilée

Surtout, le jury du concours lancé en septembre 2013 avait été séduit par la qualité d’intégration des façades donnant sur le quai Wilson dessinées par le groupement franco-belge de maîtres d’œuvre retenu (Art & Build, mandataire, Pargade Architectes, le bureau d’études Artelia et l’urbaniste-paysagiste Signes). Les ingénieurs d’Artelia se sont attelés à la tâche de proposer une paroi en plein soleil à la fois ouverte et ventilé.

Ici, la solution classique d’une double peau ventilée était exclue pour des raisons de sécurité incendie ; ce type de construction ne permet pas la fonction coupe-feu entre niveaux. Avec l’industriel Wicona, les prescripteurs ont, dès 2018, travaillé à résoudre les contraintes d’ouverture vers l’extérieur – car il est démontré que la vision de la nature participe à la guérison… ce qui réduirait d’autant la durée d’occupation des lits – et de lutte contre les apports calorifiques. Et de manière itérative, ils sont parvenus à réaliser des blocs menuisés innovants qui empruntent aux châssis respirants et s’apparentent à une double peau mince.

La façade des bâtiments donnant sur la Loire est réalisée avec deux modèles de bloc toute hauteur d’étage conçus par Wicona, l’un vitré avec occultation par stores intérieurs, l’autre opaque présentant un verre blanc. © Bernard Reinteau

Deux types de modules

Les modules de 1,8 m de large et de 3,68 m de haut créés – soit toute hauteur d’étage et à poser au nu de la structure poteau-poutre – sont de deux types. D'une part, un cadre double paroi étanche vitré qui forme une lame d’air respirante ; mi-hauteur, la partie vitrée est divisée en deux : sur deux-tiers de la largeur, une partie fixe avec store intérieur motorisé ; sur un tiers, une partie mobile à projection parallèle sur pantographe et dotée d’un store intérieur, permettant une ouverture limitée à 10 cm, comme permis dans un hôpital, établissement recevant du public (ERP) de type U. La manœuvre de ce ventail lourd (180 × 60 cm) a été élaborée pour demander un minimum d’effort avec une poignée inspirée d’une barre anti-panique. À noter que les stores en aluminium (de Warema) sont donnés pour résister jusqu’à 85 °C intérieur (la température intérieure ne devant pas dépasser 65 °C). En outre, les manœuvres de la partie mobile ont été testées par les médecins chargés de suivre le chantier. Quant aux allèges et impostes, ils sont traités avec un verre extérieur opacifiant blanc formant un "shadow box" assurant la continuité graphique de la façade.

D’autre part un "shadow box" complet mis au point pour s’intercaler entre chaque élément vitré et masquer les parties techniques. D’un étage à l’autre, la position de ces modules est décalée, en quinconce, d’une largeur d’ouvrant, imprimant ainsi des lignes diagonales. Innovante, cette façade fait l’objet d’une appréciation technique d’expérimentation (ATEx) ; la validation demandée au CSTB a été obtenue du premier coup.

L’ouvrant à projection parallèle est monté sur pantographe permettant un dégagement maximal de 10 cm. La manœuvre de cet élément est commandée par une poignée inspirée des barres anti-panique. © Bernard Reinteau

Sur les façades des pavillons orientés à l’ouest, des ventelles verticales complètent la protection solaire. © Bernard Reinteau

Des arguments environnementaux

Aux yeux du maître d’ouvrage, ce type de chantier demande aussi d’afficher une démarche carbone. Wicona y répond en indiquant l’usage d’aluminium composé à 75 % de matériaux recyclés et à 95 % recyclable, et un poids carbone de 19 kg CO2/m2 de plancher. Ce fournisseur participe aussi, avec ses façades d’un niveau de déperdition (Uw) de l’ordre de 0,9 W/m2.K, à l’objectif de 30 % d’économie d’énergie par rapport à une structure existante de taille comparable.

Mais également, 97 % des 300 000m3 de terres et de sables évacués du site seront revalorisés en proximité (construction ou maraîchage) tandis qu'une centrale à béton a été installée sur site pour permettre de limiter les émissions de CO2 (un béton fabriqué sur place, c'est moins de transport, soit 7 allers-retours en camions par jour au lieu de 70). Le chantier privilégie aussi les matériaux recyclés et sains, ainsi que l'approvisionnement en circuits courts dès que possible.

.png)

97 % des 300 000m3 de terres et de sables évacués du site seront revalorisés en proximité (construction ou maraîchage). © CHU Nantes

Une meilleure maitrise de la consommation énergétique

Divers équipements permettront de réduire la consommation énergétique d’un tiers par rapport à la consommation actuelle du CHU sur les sites concernés.

Des puits géothermiques

Cinq puits géothermiques sur site puiseront de l’énergie de la nappe phréatique, afin d’assurer une partie des besoins en chauffage l’hiver et en rafraichissement des locaux l’été. Au-delà des performances énergétiques, le recours à la géothermie sur nappe et aux thermofrigopompes (pompe à chaleur qui fournit simultanément chauffage et réfrigération) présente aussi des avantages en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Le raccordement au réseau de chaleur urbain

Afin de compléter ses ressources thermiques, l’hôpital est relié au réseau de chaleur urbain, alimenté à hauteur de 85 % par l’incinération de déchets. Avec ce réseau et la géothermie, les besoins du CHU sont ainsi en très grande majorité issus d’énergies renouvelables ou gratuites.

Du côté du photovoltaïque et des autres équipements

2 500 m2 de panneaux photovoltaïques seront installés sur les toitures végétalisées : ainsi, l’énergie produite sera réutilisée directement dans les bâtiments, en autoconsommation.

.png)

Installation des toitures végétalisées. © CHU Nantes

Les systèmes d’étanchéité à l’air et d’isolation sont parmi les plus performants. Les locaux sont orientés selon les besoins – hébergements, dont les besoins en chaud sont les plus importants, orientés au Sud pour bénéficier des apports solaires de l’automne au printemps ; locaux dont les besoins en chauffage sont moins importants (locaux médico-techniques,

etc.) ou dont les besoins de rafraichissement sont prépondérants, orientés au Nord.

Il a également été fait un choix d’équipements techniques les plus économes possibles en énergie : terminaux et appareils électriques, éclairage artificiel, ascenseurs munis de systèmes de réduction des consommations, etc.

Quant à la construction, elle intègre bois, matériaux biosourcés et béton ultra bas carbone (qui émettent moins de CO2 grâce à leur formulation). Enfin, l'accent a été mise sur les modes de transport alternatifs pour l’accès au site avec : deux nouvelles lignes de tramway et une ligne de bus à vocation électrique ; 800 places de vélos pour les professionnels sur site et 20 % des places de stationnement équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.

.png)

Les bâtiments ne disposent pas de climatisation, exception faite des laboratoires. © CHU Nantes

L'auteur de cet article

Les plus grands chantiers de France

Plus important chantier hospitalier d’Europe, le futur hôpital de Nantes en construction sur l’île au centre de la ville occupera plus de 10 ha et compte 13 pavillons, avec des bâtiments donnant directement sur la Loire.