Usine Xella de Mios : la fabrication du bloc de béton cellulaire en images

Les recettes ne sont pas dévoilées dans le détail, mais visiter l’usine de Xella à Mios, en Gironde, permet de bien se figurer le process industriel qui mène à ces blocs aux multiples atouts.

À travers ses cinq marques – Ytong, Siporex, Silka, Multipor et Hebel – Xella peut répondre aux projets de maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire et industriel, en neuf comme en rénovation ou réhabilitation (murs, cloisons, aménagement, mobilier) grâce à la légèreté des produits, commercialisés depuis plus de trente ans en France.

Le béton cellulaire et par ailleurs une solution parfaite en murs coupe-feu.

Composé à 20 % de matière et à 80 % d’air, le béton cellulaire est isolant, léger et facile à mettre en oeuvre par collage. ©EJH

Les nouveautés Ytong et Siporex

La gamme Ytong de blocs et accessoires de 15 à 42 cm d’épaisseur pour le gros œuvre s’est agrandie avec le Verti 20+, étudié pour construire des bâtiments jusqu'à R+4. Cette maçonnerie isolante et à très forte résistance mécanique est la plus performante pour atteindre les exigences Bbio de la RE2020. Avec à la clé des économies sur l’isolation, le traitement des ponts thermiques, l’obtention de parois perspirantes permettant l’évacuation de l’humidité et de murs parfaitement étanches à l’air et favorisant le confort d’été (déphasage de 9 à 16 h).

Le recours aux blocs de béton cellulaire est d’autant plus intéressant que la solution est intégrée en amont de la construction, en phase de conception. Cela permet d’optimiser les coûts liés à la réalisation et à l’exploitation du bâtiment (gain économique sur de nombreux postes).

Quant aux carreaux Siporex dédiés à l’aménagement, ils permettent de créer facilement et rapidement des dressings, salles de bain, cheminées, cloisons et demi-cloisons pour verrière, barbecues, mobilier intérieur et extérieur, etc. Pour ceux qui se lancent, dix CréaKits by Siporex sont proposés et un nouveau tutoriel pas à pas (en flyer et en vidéo) est édité chaque mois.

Quelques produits fabriqués à Mios : Ytong pour le gros œuvre et Siporex pour l’aménagement intérieur ou extérieur. © EJH

Une fabrication ancienne mais de plus en plus vertueuse

Le process consiste à imiter la structure moléculaire d’un matériau existant à l’état naturel : la tobermorite, un silicate de calcium hydraté décrit pour la première fois en 1880 sur l'île de Mull, autour de la localité de Tobermory, en Écosse. En 1924, le Suédois J.A. Eriksson met au point une formule satisfaisante et débute la production et la commercialisation du béton cellulaire.

Après 1945, c’est Joseph Hebel qui développe la première méthode de production industrielle.

Les blocs destinés au marché français sont fabriqués dans l’Hexagone, selon des procédés qui sont propres à chacune des trois usines de Xella France, mais avec les mêmes ingrédients de base, dont 80 % sont sourcés localement : eau, sable, ciment, chaux vive retardée, alumine, plus quelques adjuvants mystérieux …

À Mios, c’est le process Hebel qui est opéré, de façon très automatisée.

Le process Hebel, pas à pas

Un mélange d’eau tiède et de sable très riche en silice (extrait localement) est transformé en une pâte très fine dans un broyeur à boulets (les résidus de ces billes d’acier de 3 cm de diamètre quasiment désintégrées par le broyage sont filtrés).

Le broyage a été entièrement rénové cet été (investissement de 980 000 €) : le broyeur bénéficie d’un environnement tout neuf à l’entrée et à la sortie ; et son automatisation plus poussée permet un contrôle des paramètres plus précis. L’opération est aussi moins énergivore.

Ce tambour, avec ses dix ans de service, est en "début de carrière" (le précédent a tourné 40 ans !). Il a été remis en route en août dernier. © EJH

La pâte de sable et d’eau, dont la granulométrie ne dépasse pas 100 µm, est stockée en silo à l’extérieur. © EJH

Appelée dans le malaxeur, la pâte sable broyé-eau est mélangée avec du ciment, de la chaux, de l’alumine (et un peu de poudre de Perlinpinpin). Ces ingrédients sont dosés précisément pour provoquer la réaction de gonflement du mélange.

Le mélange résultant est immédiatement coulé dans des moules (à raison de 2,5 m3 par moule), où il lève en une vingtaine de minutes, emprisonnant beaucoup d’air. © EJH

Les moules sont acheminés dans une étuve chauffée à 60 °C. © EJH

Ils y restent 7 heures, durée pendant laquelle le ciment va prendre et emprisonner une myriade de minuscules bulles d’air (plus ou moins selon la recette). © EJH

Au démoulage, le “gâteau” se tient. © EJH

Friable, il est cependant manipulé avec précaution. © EJH

Il est découpé horizontalement, puis verticalement au fil d’acier (ici, des blocs Siporex de faible épaisseur). © EJH

À cette étape de découpe, comme tout le long du process avant cuisson, les blocs sont fragiles et se délitent parfois. © EJH

Les chutes de production, blocs non conformes, débris, eaux chargées, etc., sont récupérés et réintégrés dans le process. Les eaux traitées en circuit fermé sont réutilisées également. © EJH

Les blocs doivent être dissociés par un écarteur (machine rouge) avant d’être enfournés dans l’un des six autoclaves. © EJH

Chaque autoclave contient six wagons de blocs (soit le contenu de 20 moules) qui vont cuire durant 7 heures à environ 190 °C sous une pression de 12 Bar. © EJH

La montée et la descente en température sont déterminantes à maîtriser pour obtenir les caractéristiques recherchées. À la sortie de l’autoclave, les blocs sont à 40 °C. © EJH

Ils sont acheminés vers la zone de contrôle, où un opérateur élimine les pièces non conformes (fissurées, abimées, …) et pilote la palettisation. © EJH

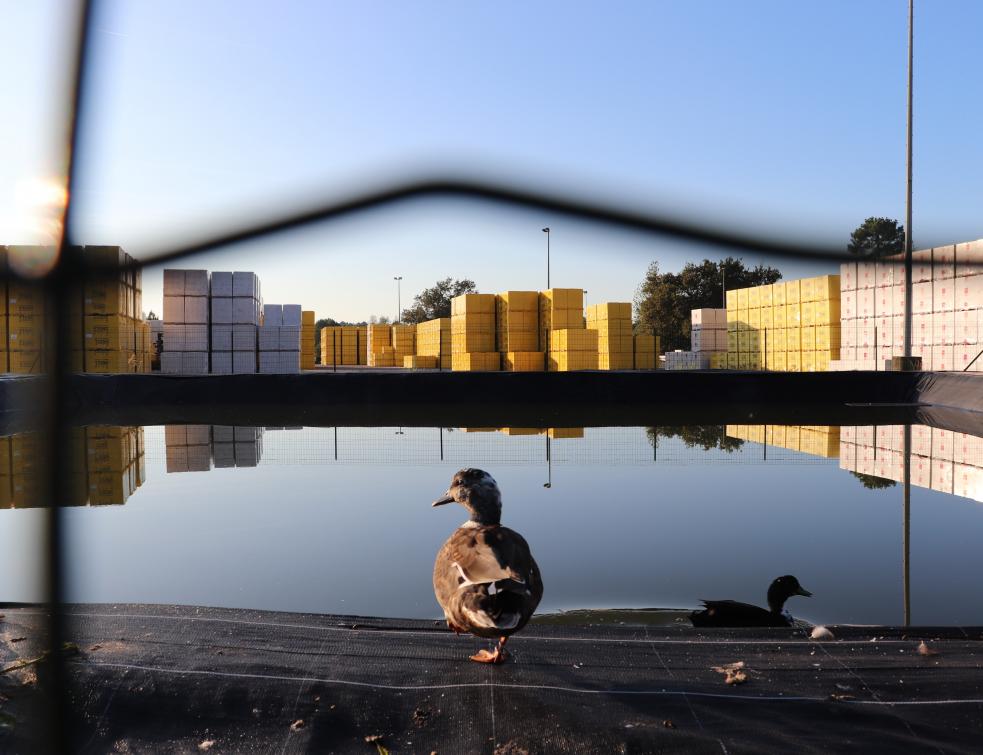

Les palettes filmées sont stockées à l’extérieur. © EJH

Investir dans l’économie circulaire

Dans le but d’améliorer la durabilité de ses solutions constructives et de contribuer à réduire son empreinte carbone dans l’industrie de la construction, Xella s’attache notamment à préserver les ressources et limiter leur consommation, tout en recyclant ses déchets de fabrication au mieux.

La réintroduction de l’intégralité des chutes de production avant cuisson des blocs est systématique dans ses trois usines françaises.

Ces blocs de chaînage vertical Thermo 30 sont percés après emballage. © EJH

Investir pour tendre vers 100 % de rebut recyclé

Une marche de plus dans le processus de recyclage a été franchie il y a maintenant plusieurs années dans les usines de Saint-Saulve (59) et Saint-Savin (38) : elles ont été dotées d’un système de concassage et de crible pour recycler le rebut de béton cellulaire cuit et ainsi internaliser le recyclage de l’ensemble des déchets de production.

L’installation d’une ligne de traitement, de silos de stockage et un système de transport ont été nécessaires. L’amortissement de l’installation de ce cercle vertueux est permis par l’économie générée par le remplacement du sable et la baisse du transport. Car grâce à la mise au point d’une nouvelle recette, la poudre est réintroduite dans le process de fabrication, permettant de substituer 15 à 20 % de sable.

Dans ces usines, l’intégralité de la poudre de béton cellulaire générée par le perçage et l’usinage des blocs de chaînage est recyclée. Les chutes sont transformées pour moitié en poudre et en concassés.

Xavier Mussotte, directeur du site : "À terme, l’usine de Mios sera elle aussi équipée pour permettre de réintégrer dans la recette les chutes de béton cellulaire cuit et ainsi boucler la boucle". © EJH

Source : batirama.com / Emmanuelle Jeanson / © Emmanuelle Jeanson

L'auteur de cet article

Gros oeuvre : les nouveaux modes constructifs

Les recettes ne sont pas dévoilées dans le détail, mais visiter l’usine de Xella à Mios, en Gironde, permet de bien se figurer le process industriel qui mène à ces blocs aux multiples atouts.