Dans les coulisses de la destruction de la plus haute tour jamais réalisée en France

Il s’agit de la destruction par foudroyage sur la plus haute tour jamais réalisée en France. L’opération pour faire tomber la tour Kennedy, à Loos près de Lille, est le résultat d’un an de préparation.

Dimanche 20 juillet 2025, à 11 heures 30 pétantes, la tour Kennedy, qui culminait à 95 mètres, s’est parfaitement effondrée sur elle-même devant une foule de Lillois, téléphones portables à la main pour filmer l’événement. Mais ces quelques secondes spectaculaires ne laissent pas suggérer l’immense travail de préparation en amont.

Les plus observateurs avaient-ils, par exemple, remarqué que les explosifs n’ont pas tous sauté en même temps mais sur une plage d’une demi-seconde ? Ont-ils perçu également les brumisateurs servant à rabattre le nuage de poussière ? Les bâches pour éviter les éclats ?

Le "foudroyage" qui a été utilisé pour abattre la tour Kennedy est une technique de destruction servant à faire effondrer un bâtiment sur lui-même. Plus d’un an de travail aura été nécessaire avant l’explosion finale, mobilisant ces entreprises :

– Cardem (affaiblissement et forage),

– Ginger (foudroyage),

– Valgo (désamiantage),

– et Neo-Eco (réemploi des déchets).

La destruction de la tour Kennedy. © Vidéo YouTube / images Rizolbi / montage Laure Pophillat

Désosser la tour jusqu’à n’avoir que du béton et de l’acier

Avant de tout réduire en miettes, le premier objectif des déconstructeurs a consisté à dépolluer le bâtiment de l’amiante, une opération qui a mobilisé la plus grande partie du temps de septembre 2024 à mars 2025 et capté la moitié du budget dédié à la destruction. "La tour n’était pas particulièrement plus amiantée qu’un autre de son époque", explique Thierry Segal, le directeur du développement commercial pôle désamiantage - Valgo. "Mais les quantités étaient importantes. Nous avons déposé un peu plus de 7 000m2 de dalles et sol, plusieurs couches de ragréages, des conduits de ventilation, des vide-ordures ainsi que les joints amiantés de 650 fenêtres."

Le retrait de l’amiante s’est opéré trois étages par trois étages : les particules d’amiante étant extrêmement fines (quatre fois plus fines qu’un cheveu), l’opération s’est déroulée dans un environnement complètement confiné. Une fois l’amiante retiré, le travail d’abattage de la tour pouvait commencer.

.png)

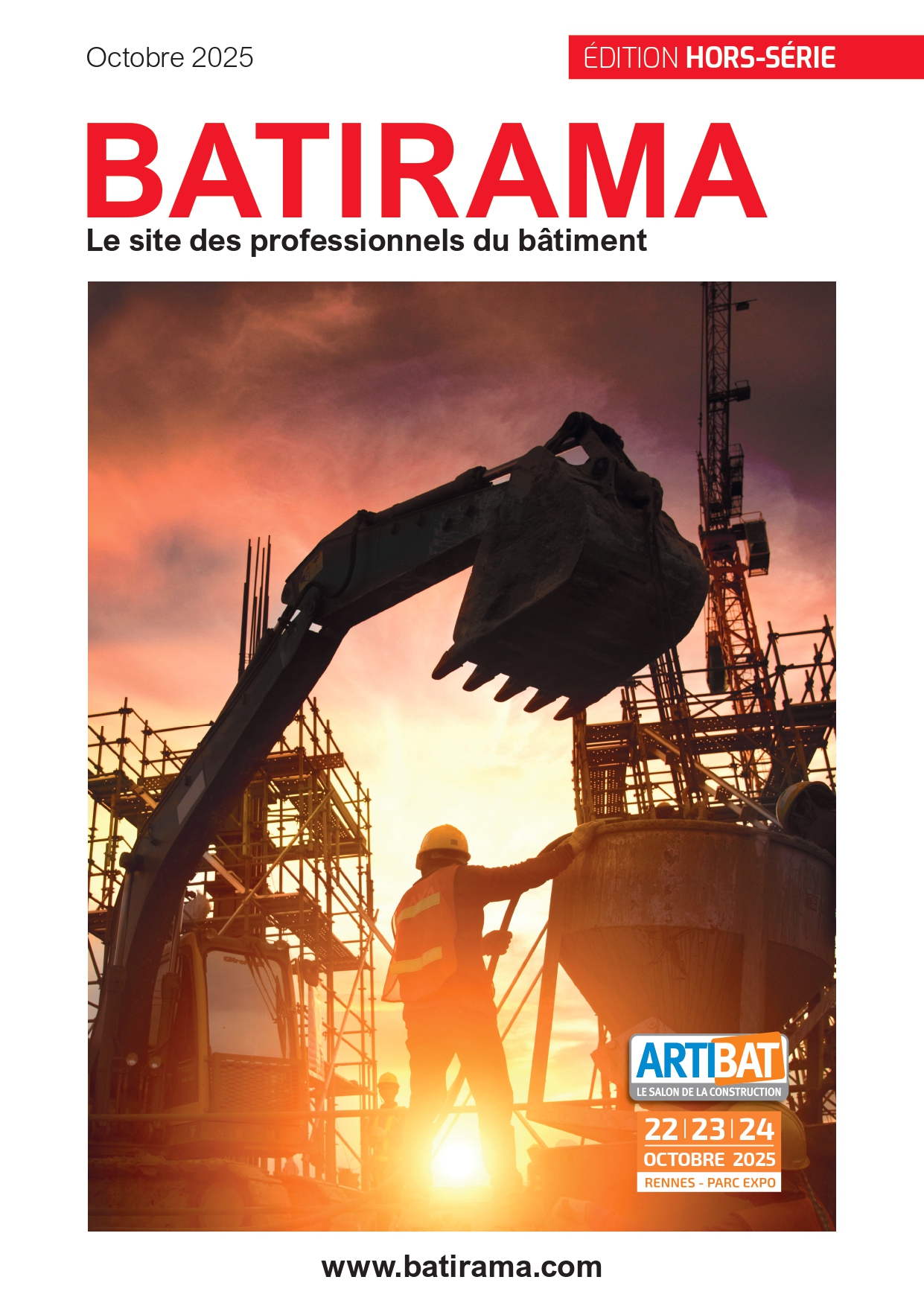

La tour Kennedy avait été construite dans les années 60 et fait l’objet d’une réhabilitation dans les années 90. Malgré cela, le bâtiment accusait des charges trop importantes en plus d’une mauvaise isolation phonique et thermique. © Ginger / Visigo.

Un bâtiment particulièrement solide

"Le béton de la tour Kennedy était particulièrement costaud, étant très bien armé", retrace Frédéric Roux, directeur général de Ginger Deleo, la filiale de Ginger spécialisée dans le foudroyage des bâtiments. "L’édifice présentait des poteaux beaucoup plus gros que d’habitude avec des renforcements partout sur le béton. Les voiles étaient épais ce qu’on ne voit pas toujours sur ce type de bâtiment."

Pour tester la robustesse du béton et vérifier le comportement des explosifs, les équipes de Ginger ont préalablement réalisé un tir d’essai deux mois avant l’explosion finale, sur un poteau non-porteur. Ce test a notamment permis de valider la quantité d’explosifs nécessaire pour abattre toute la tour. Pour réduire au mieux la quantité d’explosif, le bâtiment a été affaibli.

800 tonnes d’explosifs, pas plus pas moins

Au total, 800 tonnes d’explosifs ont été implantées à travers tout le bâtiment, répartis dans 1 800 trous percés dans les voiles. La pose des explosifs a été réalisée au dernier moment, étalée sur une semaine. La base a été particulièrement chargée – du -2 au 3e étage – pour être certain que le bâtiment s’effondre. Cinq autres étages intermédiaires (le 7e, le 13e, le 19e, le 25e et le 27e étages) ont également été minés pour s’assurer que le tas de décombres soit le plus petit possible à l’arrivée.

.jpg)

Les voiles chargés d’explosifs ont tous été bâchés pour éviter les projections au moment du tir. © Ginger / Visigo

Ces explosifs étaient tous connectés les uns aux autres par environ 360 détonateurs électroniques. Ce raccordement entre les détonateurs s’est effectué 30 minutes avant le tir et l’impulsion électrique est donnée seulement cinq minutes avant. "Chaque détonateur a un temps de réaction car on a d’abord attaqué le cœur du bâtiment où se situaient les plus gros renforcements structurels", explique Frédéric Roux. "Les voiles périphériques n’ont explosé que dans un second temps. Tout cela a eu lieu en une demi-seconde. En regardant attentivement les vidéos, on peut voir que le centre s’écroule en premier de 3 mètres au moins."

.png)

La mise en place des détonateurs Nonel. © Ginger / Visigo

.png)

Le chargement des explosifs. © Ginger / Visigo

Venu le jour J, l’autorisation de tir est donnée par le préfet de police. Ce dernier fait partie du poste de commandement, qui rassemble la police, la gendarmerie, les pompiers, la mairie et des responsable des entreprises des travaux pour piloter tout le déroulement de l’événement.

Quelques minutes après l’explosion, les derniers spectateurs ont pu entendre une autre détonation : il s’agissait des détonateurs de secours. "Sur les 800 kilos d’explosifs, il ne fallait que pas un gramme ne reste sur le site. Nous avons fait sauter ce qu’il restait pour être sûrs qu’ils ne recirculent plus", explique Frédéric Roux.

La destruction de la tour Kennedy, autre point de vue. © Vidéo YouTube / montage Laure Pophillat

Du béton très sûrement réemployé pour les nouveaux immeubles

La destruction de la tour Kennedy laisse derrière elle 19 000 tonnes de gravats qu’il faudra un mois pour dégager. Mais cette matière sera revalorisée. Les analyses réalisées sur le béton ont révélé une bonne qualité, c’est-à-dire que les quantités de sulfate qu’il recèle se situent à un niveau suffisamment bas pour être réemployé comme matériau de structure.

Les décombres de la tour Kennedy. © Ville de Loos

Pour cela, les gravats seront concassés afin d’obtenir du granulat. Il est fort probable que ce granulat soit d’ailleurs réutilisé pour la construction des nouveaux ensembles car les gravats de béton sont envoyés dans un site de production local de granulats. Cette matière recyclée ne peut représenter que 10 % maximum du nouveau béton. Si les granulats avaient été de moins bonne qualité (catégorie 3), ce matériau aurait alors été employé pour de la sous-couche routière.

Les armatures en ferrailles ainsi que les gardes-fenêtre qui restent dans les décombres seront également recyclés.

Le foudroyage, une méthode pas si courante

Foudroyer une tour reste peu courant en milieu urbain. Pourtant, cette méthode s’avère plus économique, moins émissive en termes de bilan carbone et provoque moins de nuisances que son alternative, à savoir le grignotage de la tour. En effet, la destruction instantanée permet d’éviter au voisinage le désagrément près de dix mois de travaux d’écrêtage, avec du bruit, une circulation contrainte et de la pollution atmosphérique.

Par ailleurs, le grignotage aurait impliqué d’acheminer des mini-engins de chantier pour grignoter le béton étage par étage avec le risque qu’ils traversent le plancher, en parallèle des risques liés aux chutes de gravats.

Mais alors, pourquoi le foudroyage n’est-il pas systématiquement employé ? Car, premièrement, le gain économique se réduit sur des bâtiments plus petits. Par ailleurs, la logistique de sécurisation du périmètre est très lourde : pour la tour Kennedy, plus de 1 500 habitants ont ainsi dû être évacués le temps de l’explosion dans le quartier des Oliveaux. Les bâtiments à proximité ont également été bâchés.

Le foudroyage est ainsi beaucoup plus facile à réaliser pour des structures industrielles, où le périmètre est déjà bouclé. Depuis le début de l’année, Ginger a ainsi réalisé seulement trois foudroyages pour des immeubles d’habitation – à Nîmes, à Maux et à Loos – alors que depuis un an et demi, l’entreprise a réalisé onze destructions de centrales en Espagne.

Heureusement, la destruction de la tour Kennedy n’aura connu aucune mauvaise surprise. "Il arrive que le bâtiment ne tombe pas exactement comme on le veut avec le foudroyage. Mais cette destruction a été un succès, nous en sommes particulièrement fiers", se félicite Frédéric Roux.

L'auteur de cet article

or

- par archi

- 24/07/2025 23:05:55

Il est difficile d'avoir un avis sur un projet spécifique, mais une structure aussi solide et pérenne aurait probablement pu supporter une réhabilitation lourde en traitant les problèmes techniques par des solutions connues comme de l'ITE, la désolidarisation des sols, ascenseurs plus économiques... Souvent les appartements de cette époque sont bien conçus et très lumineux, en revanche les édifices ne sont plus au goût du jour, parfois aussi hors d'échelle.

- -

Bonjour, Quid des fibres d'amiante dans les gravats et qui seront inévitablement présents dans les granulats concassés ?